清康熙二十三年(1684年)二月甲午日,奉詔巡視粵閩沿海邊界的工部尚書杜臻一行從廣東香山縣抵達澳門,逗留四日,杜臻在《粵閩巡視紀略》記載,澳門人送他的玻璃屏、千里鏡(望遠鏡)、自鳴鐘和鳥槍等禮物都予以謝絕,只收下一箱洋酒,書中寫道:“獨取其洋酒一笥。其酒以葡萄釀,色如琥珀。亦貯玻璃甖,內外澄澈。十二甖共一笥也。”笥原指盛裝食物的方形竹器,這里大概是指木箱;甖原指大腹小口的裝酒容器,也接近西方一些葡萄酒博物館收藏的17世紀的酒瓶形狀。一笥十二甖,類似于現在的裝箱規格一箱12瓶。

清乾隆十六年(1751年)前后成書的《澳門紀略》,已經對洋酒的類型有了更詳細的記載:“酒以白葡萄為上,紅葡萄次之,所謂色如琥珀、氣類貂鼠者。又有葡萄紅露酒、葡萄黃露酒,皆以瓶計,外貯以箱。”其中的“白葡萄”和“紅葡萄”應該是指白葡萄酒和紅葡萄酒,“葡萄紅露酒”和“葡萄黃露酒”或許是指馬德拉酒和波特酒之類的強化葡萄酒。《澳門紀略》的作者印光任和張汝霖,分別于乾隆九年和乾隆十三年出任廣州府澳門海防軍民同知,兩人合作完成的《澳門紀略》是澳門第一部地方志。

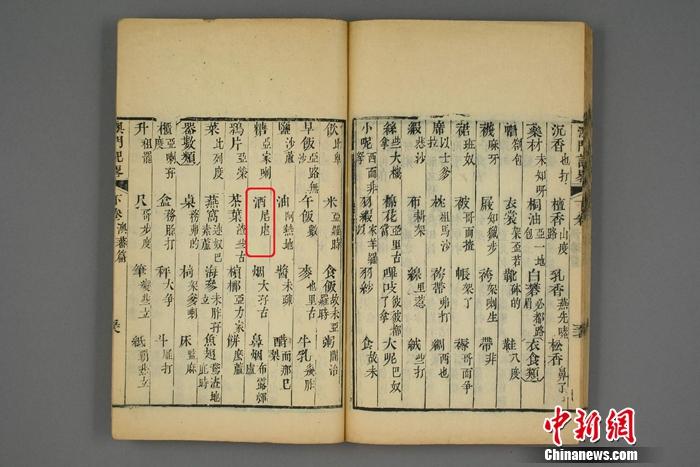

在《澳門紀略》的“澳蕃篇”中,還附錄一篇《澳譯》,收錄了395個日常交流常用詞匯的葡萄牙語的粵語音譯,根據粵語音譯為每個詞匯用中文標注了葡萄牙語的讀音,比如:“食”是“故未”,“飲”是“比卑”,“菜”是“比列度”,“酒”是“尾虐”……“尾虐”即葡萄酒的葡萄牙語“Vinho”的粵語音譯,這可能是西洋葡萄酒最早的中文名,這個譯名在世界葡萄酒貿易史上也具有重要的意義。(陳耀明)